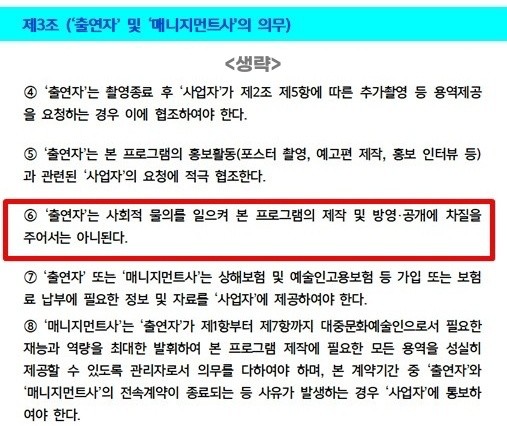

[Dispatch=정태윤기자] "출연자는 사회적 물의를 일으켜 프로그램의 제작 및 방영·공개에 차질을 주어서는 아니된다."

문화체육관광부가 12년 만에 '방송·영상 출연 표준계약서'를 전면 개정했다. 가장 눈길을 끄는 항목은 출연자의 사회적 물의로 인한 손해배상 책임 조항이다.

하지만 ‘물의‘가 또 다른 혼란을 낳고 있다. 물의의 범위를 어디까지 확장시킬 것이냐는 것. 기존에는 약물, 도박, 성폭력 등 법령 위반에 준하는 사안만 손해배상의 근거로 인정됐다.

문체부는 이번 개정안을 통해 '학교폭력'과 '사생활 문제'까지 사회적 물의에 포함시켰다. 해당 사안으로 영상물 제작 및 공개에 차질이 생길 경우, 출연자가 제작사의 손해를 배상하는 방안을 추가했다.

그러나 연예업계 전반에서 우려의 목소리가 크다. 해당 조항이 지극히 포괄적이라는 지적. 사실 확인도 되기 전에, ‘물의’라는 단어 하나로 손해배상의 책임을 묻는 게 가능하냐는 반론이 거세다.

그도 그럴 게, 사생활 논란은 폭로로 시작된다. 진위 여부를 가리는 데 시간이 걸린다. 게다가 폭로자의 일방적인 진술만 있을 경우, 팩트를 따지고 싶어도 따지기 힘들다. 가짜 미투가 그런 사례다.

연예계 관계자는 '디스패치'에 "형사적인 잘못이 드러나면 손해를 책임질 수 있다"면서 "그러나 허위 폭로는 출연자가 피해자가 되는 상황이다. 이번 개정안은 피해자가 손해를 배상하는 모순을 일으킨다"고 지적했다.

실제로, 문체부 개정안에는 출연자에 대한 방어권은 제외됐다. 폭로가 허위로 밝혀졌을 경우, 출연자의 손해 회복에 대한 규정은 없다. 논란 발생 자체로 손해를 책임지라는 건, 제작사의 편에 가깝다.

문체부 담당자는 '디스패치'에 "이번 개정안은 법적 강제력은 없다"고 해명했다. 표준계약서 형태로 권고되는 가이드 라인일 뿐, 계약은 자율적으로 진행하면 된다는 입장을 덧붙였다.

문체부 측은 "표준 계약서는 법령이 아니다. '이런 걸 고려했으면 좋겠다'는 기준을 둔 것"이라며 "손해 배상 범위에 대한 기준을 제시했을 뿐, 상황마다 세부 내용은 다르지 않겠냐”고 말했다.

이어, "모두가 보호받아야 된다는 판단하에 그 기준을 어디까지 포함할지 고려한 것"이라며 "강제성을 띄는 건 아니다. 보상 의무는 법원이 종합적으로 판단해야 할 부분"이라고 설명했다.

그동안, 제작사나 방송사가 출연자 문제에 대한 리스크를 상당 부분 떠안은 건 맞다. 편성 보류, 촬영 중단, 캐스팅 변경 등의 사례도 있었다. 제작자의 손해에 대한 배상 권한이 보완될 필요도 있다.

단, 손해 배상의 기준은 법에 의해 좌우되어야 한다. '물의'라는 포괄적 단어로 출연자나 소속사에 책임을 떠넘겨선 안 된다. 가짜 미투와 가짜 학투는, 출연자에게도 치명적 피해를 입힌다.

연예계 관계자들은 "일부 제작사들은 손해를 입증하지도 못하면서 터무니없는 배상액을 요구하기도 한다"면서 "물의의 범위를 규정하기에 앞서, 손해 배상의 기준을 객관적으로 만들 필요가 있다"고 지적했다.

<사진출처=문체부>